ライトノベル翻訳事情アメリカ編(4)

ライトノベルを考える上で、「アニメ・マンガ風の表紙」というのは避けて通れない項目ですが、アメリカの出版社もそこで悩んでいるようだという、もうひとつの実例がYenPress社の『狼と香辛料/Spice and Wolf』です。YenPressというのは名前からすると日本系マンガ専門のように見えるかもしれませんが、韓国のマンファだとかの日本マンガに触発された各国の「日本風コミック」全般を扱っており、「マンガ=日本カルチャー」という固定観念を破っている出版社でもあります。ついでに言えば、親会社はフランスのコングリマリットであるHachette社。

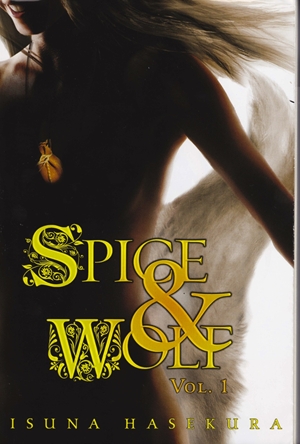

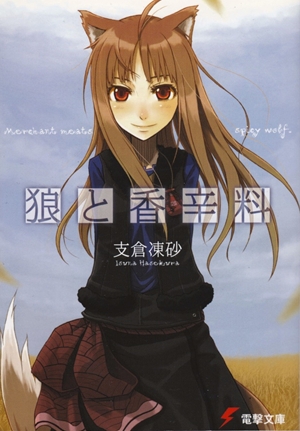

ともかく『狼と香辛料/Spice and Wolf』の表紙を見てもらいましょう。

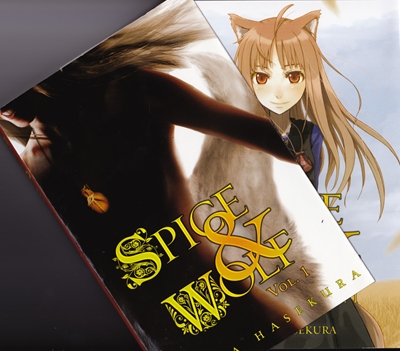

ライトノベルって感じではありませんよね。ところが、ブックカバーを外してみると、

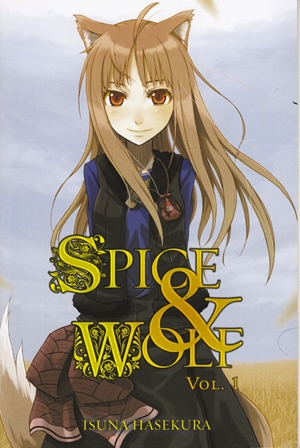

てなことで、日本版でおなじみの表紙が出てきました。

中身も、カラーイラスト+挿絵+後書きと全てフルセットで日本版オリジナルに倣っています。 そこまで真似をする気はあるのだけれども、表紙については「アニメ・マンガ風イラスト」に踏み切れず、ブックカバーと本表紙という二枚舌的妥協策で出版されたということです。ところで、この”Spice & Wolf”のブックカバーなんですが、写真っぽい絵をベースにしたデザインはアメリカのSFだとかバンパイア小説をペーパーバックで読んでいる人達には、ごくごく標準的なビジュアルなんじゃないかと思います。手元にあった本(アーシュラ・K・ル=グインの”Gifts”)をスキャンしてみましたが、イメージは解って頂けるでしょうか。

つまりアメリカの出版界では、物語小説に対して「アニメ・マンガ風の表紙」をつけることにはまだ抵抗があって、どうしても既存のヴィジュアル・スタイルに引っ張られるということのようなのです。翻訳事情(1)で紹介した”Missing”の例なんかも該当するのではないかと思われます。しかし、表紙を除けばYenPressは日本のライトノベルの出版形態にはかなり忠実で、私がみた限りではTokyopop社やViz社のような、「揺れ」は見受けられません。

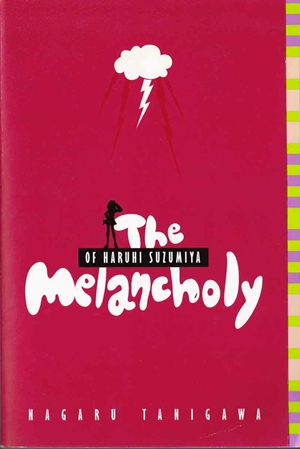

さて、YenPress社が出したライトノベルといえば、外せないのが『涼宮ハルヒ/Haruhi Suzumiya』シリーズです。これは既に紹介済みですが再掲しておきますと、アメリカではコレクター版と普及版の二通りで出版されました。ついでに書けば、マンガとノベルがほぼ同時(ノベルがマンガから半年遅れ)に出版され、マンガ版の巻末にはノベルの一部が宣伝用に掲載され、ノベルの巻末にもマンガの一部が掲載されるという「メディアミックス」路線もとられました。このとき、YenPress社だけでは販路が弱いという判断があったのでしょうか、ノベル版の方は老舗のLittle Brown社(やはりHachette傘下)と共同で出されています。

コレクター版はハードカバーで表紙の体裁をオリジナルの日本版に合わせてますが、普及版は独自デザインのソフトカバーになっています。これも一種の二枚舌的妥協策なのかもしれませんが、これで現在6巻まで発売。中身もカラーイラスト(本文の最後)+挿絵+後書き、と揃ってオリジナルを踏襲。続巻の刊行も予定されており、ライトノベル翻訳の中では例外的に成功した例と見なしてよさそうです。

ところで、このソフトカバーの方の独自デザインなのですが、妙に可愛い感じがしませんでしょうか?確証が出せる訳ではないのですが、どうもこのスタイルは現代アメリカの少女小説に引っ張られているような気がします。こう言われても、ピンとこないかもしれませんが、たとえば少女小説の分野での超人気作家であるメグ・ギャボット(Meg Gabot)の作品などを読んでいると、コバルト文庫だとかライトノベルと大変に近いものがあるのです。

たとえば”The Princess Diaries”はディズニーが無難に映画化しましたが(邦題『プリティ・プリンセス』)、オリジナルは結構毒が強い。ニューヨークのマンハッタンで暮らす、ごく普通の女子高生がある日突然、ヨーロッパの小国の王女になるというシンデレラ・ストーリーといえばそれまでですが、独身の皇太子が癌で睾丸摘出して世継ぎを作る見込みが無くなったので、アメリカ留学時代の恋人に産ませた娘に王位継承権を与えざるを得なくなったというプロットに始まって、癖の強いキャラクターが絡みながら進むドタバタ・コメディーが、主人公の一人称文体で語られます。「取った部分ってのが、、あーん、書くのもヤなんだけど。睾丸。キャッ!」なんて具合ですね。”The Mediator”はカリフォルニアの霊媒の女子高生が主人公。彼女には幽霊が見えるので、幽霊達の話を聴いて彼らの心残りになっていることを代行してあげて成仏させることを仕事にしているのですが、妙に喧嘩っ早くて、言うことを聞かない幽霊の胸ぐらを絞り上げて蹴りを入れたりするもんだから、指導者役の神父からいつも文句を言われています。インターネットのサイトで調べたヴードゥー教の降霊術をやって、やはり神父に叱られるんですが、ハンサムな幽霊と恋仲になって云々というこれまた一人称形式のドタバタが続きます。

ということで、メグ・ギャボットなどの存在を考えると、ノベル版の『涼宮ハルヒ』はアニメ・マンガファンの系列以外に、現代アメリカの少女小説ファンの需要層を見込んで出版されたんじゃないだろうかという気がするのです。表紙のスタイルも、そういう文脈の中で理解していいのではないでしょうか。アメリカとほぼ同時期に発売されたフランス語版の『涼宮ハルヒ』は、完全に少女小説のレーベル(Planèt Fille)から出されています。

さて、YenPressが出したライトノベルとしては『文学少女/Book Girl』もありますが、これは日本版の表紙の一部を切り出して使っているという点で、かなり微妙な出版例となります。

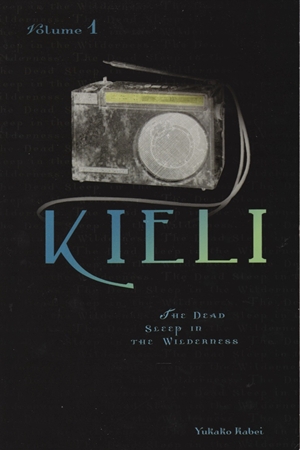

他には『キーリー/Kiekie』がありますが、これは完全に表紙のビジュアルを差し替えている例となります。

(報告:太田)

記事提供:ライトノベル研究会

![]()